|

|||

| Ganzheitliches Lernen | |||

Prof. Dr. Anna Katharina Braun / Michaela Meier

Wie Gehirne laufen lernen oder „Früh übt sich, wer ein Meister werden will!“

Überlegungen zu einer interdisziplinären Forschungsrichtung „Neuropädagogik“ (Auszug)

Zusammenfasssung

Fassen wir also noch mal einige der gehirnbiologischen Erkenntnisse zusammen, die für eine interdisziplinäre Forschungsrichtung „Neuropädagogik" von grundlegender Bedeutung sind:

Die Fähigkeit und Bereitschaft zum Lernen ist angeboren, das Gehirn ist von Geburt an „neugierig“.

Das Gehirn arbeitet immer, d.h. Lernen findet ganztägig (und vermutlich sogar im Schlaf) statt. Das Lernen in der Schule sollte daher (für Schüler und Lehrer) genauso vergnüglich sein wie Lernen außerhalb der Schule.

Das Gehirn ist immer auf der Suche nach Erfahrungen, nach Erlernbarem, mit denen es sich über Erfolgserlebnisse chemisch belohnen, also ein „Lusterlebnis“ verschaffen kann. Dieses Prinzip gilt im Übrigen auch für die Gehirne der Erzieher, die ebenfalls „Glückserlebnisse“ im Umgang mit ihren Schülern brauchen!

Belohnung/Erfolg ist für das Gehirn: positive Verstärkung durch Lob und Belohnung, aber auch die Möglichkeit zur Vermeidung von Strafe.

Auch Stress und Anstrengung gehört zum Lernen: Wechsel von „Lob und Tadel“ hält das Gehirn unter „Spannung“, fördert das Lernen und erzeugt im Gehirn ein Wechselbad der chemischen Botenstoffe.

Das kindliche Gehirn kann in seiner enormen Leistungsfähigkeit kaum überfordert werden, die Gefahr liegt eher in einer Unterforderung. Es kann jedoch demotiviert werden, z.B. durch langweiliges „Pauken“, ständige Misserfolge, destruktive oder inkonsequente Kritik, Strafen, Demütigung.

Es gibt Zeitfenster der Hirnentwicklung, insbesondere des spät und langsam reifenden Präfrontalcortex; diese sensiblen Phasen beginnen bei der Geburt und liegen in der vorschulischen und frühen schulischen Lebensphase (= Pubertät, für den Präfrontalcortex aber sogar bis ins 20. Lebensjahr hinein).

Die Hirnentwicklungsphasen korrelieren mit den Phasen optimaler Lernfähigkeit: Sehen, Hören, Spracherwerb, kognitive (= Denk-/Lern-) Leistungen, sozio-emotionales Verhalten.

Die geistige und ganz besonders die emotionale Förderung des Kindes durch die Eltern stellt die Weichen für das (vor-)schulische Lernen.

Frühe Erfahrungen hinterlassen ihre „Abdrücke“ (Prägung!) im heranreifenden Gehirn, insbesondere im spät entwickelnden limbischen System, dem „Emotionssystem“. In der frühen Kindheit (die ersten drei bis vier Jahre) wird im Wechselspiel zwischen Kind und Bezugsperson die „Grammatik“ und die „Sprache“ der Gefühle erworben („Früh übt sich, wer ein Meister werden will“).

Diese Grammatik/Sprache wird in der „Hardware“ (= limbisches System) im Gehirn festgehalten (etwa vergleichbar mit der Formatierung der Festplatte eines Computers). Hiermit werden die emotionalen und kognitiven Kapazitäten für das spätere Leben festgelegt.

Defizite der emotionalen Umwelt während dieser Entwicklungsphasen führen zur fehlerhaften Entwicklung emotionaler Schaltkreise im Gehirn. Resultat: emotionale „Sprachfehler“ oder „Verstummung“ (Gefühlsarmut), die sich auch auf die Lernleistungen auswirkt (Fehlfunktion des „Belohnungssystems“ im Gehirn). Gerade die emotionalen Defizite sind mit zunehmendem Alter nur langsam und nicht immer vollständig korrigierbar, da die Plastizität des Gehirns abnimmt. Was in den ersten Lebensjahren in kürzester Zeit erworben werden kann (oder versäumt wird), erfordert mit zunehmendem Alter wesentlich längere Zeiträume. („Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“).

Schlussfolgerungen und Ausblick auf eine interdisziplinäre Forschungsrichtung „Neuropädagogik“

Können positive und negative Gefühlserfahrungen während der ersten Lebensphase

auch beim Menschen die Entwicklung synaptischer Verschaltungsmuster im limbischen System beeinflussen?

Klinische Studien weisen immer mehr in diese Richtung.

Belastende Ereignisse wie der Verlust oder die Trennung der Eltern oder Misshandlungen

könnten auch beim menschlichen Säugling und Kleinkind die synaptischen Umbauprozesse

in den limbischen Emotionsschaltkreisen verändern.

Die Folge solcher Fehlverschaltungen im Gehirn: ein falsch geknüpftes neuronales Netzwerk,

das Verhaltens- oder Lernstörungen bis hin zu psychischen Erkrankungen bewirken kann.

Umgekehrt sollten jedoch auch positive Perspektiven betrachtet werden,

die sich aus den tierexperimentellen Befunden ableiten lassen.

Die Anpassungsfähigkeit des neugeborenen bzw. frühkindlichen Gehirns ermöglicht es den Eltern und Erziehern,

in den ersten Lebensjahren die Entwicklung der limbischen Schaltkreise der Kinder

über eine intellektuelle und emotionale Förderung zu optimieren.

Gerade diese frühe Phase muss dazu genutzt werden,

die gehirnbiologische Basis für spätere Lernleistungen und sozio-emotionale Kompetenz zu bilden.

Zukünftige interdisziplinäre Forschungsinitiativen sollten sich daher damit beschäftigen,

wie die neuen entwicklungsbiologischen Erkenntnisse nutzbringend

in eine verbesserte frühe (vor-)schulische Erziehung integriert werden können.

Darüber hinaus müssen auch Fragen angegangen werden,

inwieweit entwicklungsbedingte hirnbiologische Fehlentwicklungen und die damit einhergehenden Verhaltensstörungen

optimal korrigiert werden können, und zwar auch noch während späterer Lebensphasen,

in denen die Anpassungsfähigkeit des Gehirns nicht mehr so stark ausgeprägt ist wie in den ersten Lebensjahren.

Aus gehirnbiologischer Sicht sollte es ein oberstes Anliegen sein,

die Thematik des „kindlichen Lernens“ neu zu beleuchten und die daraus entstehenden Konsequenzen

sowohl für die pädagogische Theorie als auch für die pädagogisch Praxis herauszustellen.

Wendet man seinen Blick hierbei weiter in Richtung „naturwissenschaftliche Forschung“,

so fällt speziell das enorme Interesse der Hirnforschung und Neurobiologie am kindlichen Lernprozess

und an der praktischen Pädagogik ins Auge.

So wurden in den USA bereits Anfang der 1990er-Jahre verschiedene Konzepte des brain-based learning and teaching entwickelt

und (wenn auch nicht in allen Fällen) erfolgreich in die pädagogische erzieherische Praxis umgesetzt.

Beispielsweise hatte ein von Nummela Caine und Geoffrey Caine (1994) entwickeltes neurodidaktisches Konzept zum Ziel,

„sinnvolles Lernen“ zu ermöglichen und Wissen als „dynamisches Wissen“ zu verstehen.

Dadurch sollte nicht eine neue Theorie des Lernens entwickelt werden,

sondern schlichtweg die Qualität des Lernens verbessert werden.

Ausschlaggebend und maßgeblich ist, dass Caine/Caine (1994) keine Revolution des Erziehungssystems anstreben,

sondern eine Evolution beabsichtigen.

Vereinfacht dargestellt bestimmen zwölf Prinzipien dieses Konzept:

Das Gehirn ist ein lebendes System, es ist eine dynamische Einheit.

Das Gehirn ist auf Sozialverhalten hin ausgerichtet, wodurch die enge Verbindung zwischen sozialer Interaktion und Lernen begründet wird.

Die Suche nach Bedeutung ist angeboren, d.h. das Gehirn versucht, Neues mit bereits Bekanntem zu verbinden.

Die Suche nach Bedeutung geschieht durch Vergleichen von Eigenschaften des Wahrgenommenen, Identifizierung und Extrahierung von Ähnlichkeiten und Unterschieden, Kategorisierung, Prozesse die schließlich in mentale Modelle münden. Diese Vorgehensweise entspricht der netzwerkbasierten Arbeitsweise des Gehirns.

Emotionen spielen bei dieser Musterbildung eine entscheidende Rolle. Denken und Emotionen sind untrennbar miteinander verknüpft.

Jedes Gehirn nimmt simultan eine Gesamtheit und deren Einzelteile wahr. Es zerlegt eine wahrgenommene Gesamtheit in Einzelteile und kann aus wahrgenommenen Einzelteilen eine Gesamtheit formen.

Zum Lernen gehören die gerichtete Aufmerksamkeit sowie die peripheren Wahrnehmungen. Periphere Wahrnehmungen sind z.B. Hintergrundsgeräusche wie Musik oder das Lachen der Mitschüler, Gestaltung der Lernumgebung etc.

Am Lernvorgang sind stets bewusste und unbewusste Prozesse beteiligt.

Jeder Mensch besitzt verschiedene Arten, Gedächtnisinhalte zu ordnen, das deklarative (Fakten), semantische (Bedeutungen), prozedurale (Fertigkeiten) und emotionale (Gefühle) Gedächtnis. Diese Gedächtnisformen müssen in die Planung des Lehrkonzepts, des Lehrplans und in die Durchführung des Lernprozesses integriert werden.

Lernprozesse verändern sich im Verlauf der Entwicklung.

Komplexe Lernprozesse werden durch Herausforderungen gefördert, jedoch durch übermäßige Angst und Bedrohung verhindert, da dies Gefühle der Hilflosigkeit oder Erschöpfung erzeugt. Dies führt wieder zu dem Punkt, dass high challenge (Herausforderung, deren optimaler Grad jedoch sehr individuell ist) für Kinder überaus wichtig ist und bestärkt die These, dass Kinder öfter unter- als überfordert werden.

Jedes Gehirn ist einzigartig und besitzt daher unterschiedliche Talente und Intelligenzarten. Eine Kindergruppe oder Schulklasse verfügt somit über einen unglaublich reichen Schatz an Talenten, den es optimal zu nutzen gilt.

Ein weiteres Beispiel für „gehirngerechte Pädagogik“ liefert das Konzept von Kovalik/Olsen (2001),

welches aus den drei ineinander greifenden Elementen - Gehirnforschung, Lehrstrategien und Lehrplanentwicklung -

ein Konzept gehirngemäßen Lernens (Brain Compatible Learning) konstruiert,

welches über ein Modell der „Integrated Thematic Instruction“ (ITI) in der praktischen Umsetzung erfolgreich war.

Die Elemente des ITI Modells beinhalten Angstfreiheit, Lerninhalte mit Bedeutung, Wahlmöglichkeiten,

Bewegung die das Lernen verstärkt, anregungsreiche Umgebung, ausreichend Zeit,

Zusammenarbeit, unmittelbare Rückmeldung.

Diese Richtlinien finden sich im Übrigen auch in den zwölf Prinzipien von Caine/Caine (1994) wieder.

Wichtig für Lernprozesse ist die Tatsache, dass die Suche nach Bedeutung angeboren ist.

Das Gehirn arbeitet, indem es versucht, Neues mit Vertrautem in Verbindung zu setzen,

d.h. die Suche des Gehirns nach Bedeutung ist mit der Identifikation von Mustern und Strukturen gleichzusetzen,

aus denen dann mentale Konzepte entwickelt werden.

Bei dieser Konzeptbildung spielen Emotionen eine entscheidende Rolle (Caine/Caine 1994).

So scheint z.B. das limbische System jede im Gehirn ankommende Information zu filtern,

d.h. Emotionen werden als „Türöffner“ für Lernprozesse und Leistungen eingesetzt (Kovalik/Ollen 2001).

Caine/Caine (1994) und Kovalik/OIsen (2001) sind geradezu begeistert von der Einzigartigkeit jedes Gehirns

und weisen auf den darin enthaltenen „Schatz“ und seine Bedeutung für die pädagogische Praxis hin.

Die Einzigartigkeit impliziert z.B. die Tatsache,

dass Menschen aller Kulturen vielfältige Intelligenzformen aufweisen und diese auch benötigen.

Doch wie viele Einflussfaktoren auch immer auf den Lernenden einwirken:

Kovalik/Olsen (2001) verweisen aus gutem Grund auf den enormen Einfluss der Persönlichkeit,

sowohl des Lernenden als auch des Lehrenden, auf den Lernprozess hin.

Aufgrund der bisherigen Überlegungen muss der Bildung in Familie und im Vorschulbereich

ein weitaus stärkeres Gewicht zukommen, als es bisher der Fall ist.

Aus gehirnbiologischer Sicht sollte es auch nahe liegend sein,

gerade in pädagogischen Institutionen sowohl der emotionalen Kompetenz

als auch der Entwicklung des Emotionswissens bei Kindern größere Aufmerksamkeit zu schenken (Janke 2002).

Die Kindertagesstätten müssen demnach von ihrem fragwürdigen Status als „Betreuungseinrichtung“

(schon symbolisiert durch die unbeseelte Bezeichnung „Tagesstätte“)

und ihrer derzeitigen Fokussierung auf „Betreuung“ statt „Anregung“

weg und hin zu ihrem Auftrag als Bildungseinrichtung:

viel treffender in der alten, mittlerweile weltweit gebräuchlichen Bezeichnung Kindergarten ausgedrückt,

in dem etwas heranwächst das gehegt und gepflegt werden muss!

Darüber hinaus muss der individuellen Entwicklung des einzelnen Kindes (und vor allem seines Gehirns!)

mehr Rechnung getragen werden,

denn die psychische und gehirnbiologische Reife ist mitnichten über das Lebensalter messbar.

Daher besteht eine weitere Forderung darin, den Übergang

und die Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Grundschulen

und auch eine intensivere Zusammenarbeit dieser Einrichtungen mit den Eltern maßgeblich zu verbessern.

Es ist der längst überfällige Zeitpunkt gekommen,

die traditionell getrennt arbeitenden Disziplinen Entwicklungspsychologie,

Erziehungswissenschaft und die Neurowissenschaften zu einem eigenständigen

interdisziplinären Forschungsgebiet „Neuropädagogik“ zusammen zu führen,

um gemeinsame Förderkonzepte entwickeln zu können.

Auf wissenschaftlicher Ebene existieren dazu bereits vielversprechende Ansätze.

Es müssen jedoch zeitgleich auch praxisorientierte Konzepte erarbeitet werden,

die möglichst umgehend in die Tat umgesetzt und dann auch wissenschaftlich evaluierbare Ergebnisse erbringen sollten.

Glossar

Das Gehirn ist aus zwei verschiedenen Zelltypen aufgebaut:

Das Gehirn ist aus zwei verschiedenen Zelltypen aufgebaut:

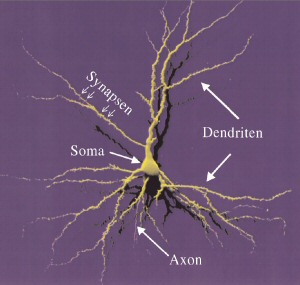

Eine Nervenzelle besteht aus:

Dopamin, Serotonin, GABA sind Neurotransmitter,

die wie oben beschrieben bei der Informationsübertragung zwischen Neuronen an deren Synapsen als Botenstoff dienen.

Cortex = Großhirnrinde, eine vor allem beim Menschen besonders groß entwickelte Struktur,

die nochmals unterteilt werden kann in Bereiche mit unterschiedlicher Funktion,

z.B. auditorischer Cortex = Hörrinde, visueller Cortex = Sehrinde usw.

Unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass Deprivation

(= Mangel bzw. völliges Fehlen von sensorischen, motorischen und emotionalen Umweltreizen)

die funktionelle Reifung des präfrontalen Cortex (= Assoziationscortex)

und vermutlich auch das gesamte limbische System beeinflusst.

Das limbische System ist ein über Synapsen miteinander kommunizierendes System verschiedener Hirnregionen,

welches maßgeblich bei Lernprozessen und der Gedächtnisbildung,

aber auch bei der Wahrnehmung und Entstehung von Gefühlen und gefühlsbetonten Verhaltensweisen beteiligt ist.

Autorinnen:

Prof, Dr. Anna Katharina Braun, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Institut für Biologie,

Lehrstuhl für Zoologie/Entwicklungsneurobiologie.

Michaela Meier, M.A., Universität Passau, Zentrum für Lehrerbildung und Fachdidaktik, derzeit:

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg.

| oben | home | Inhalt: |

web design: |

2007 | zurück |